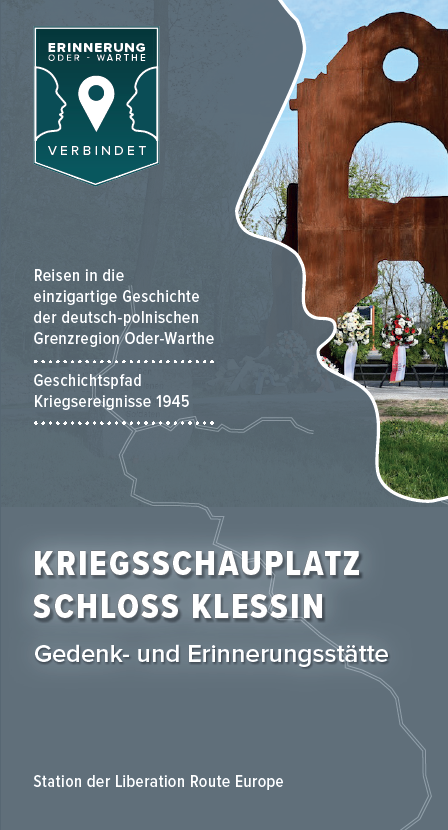

Gedenk- und Erinnerungsstätte

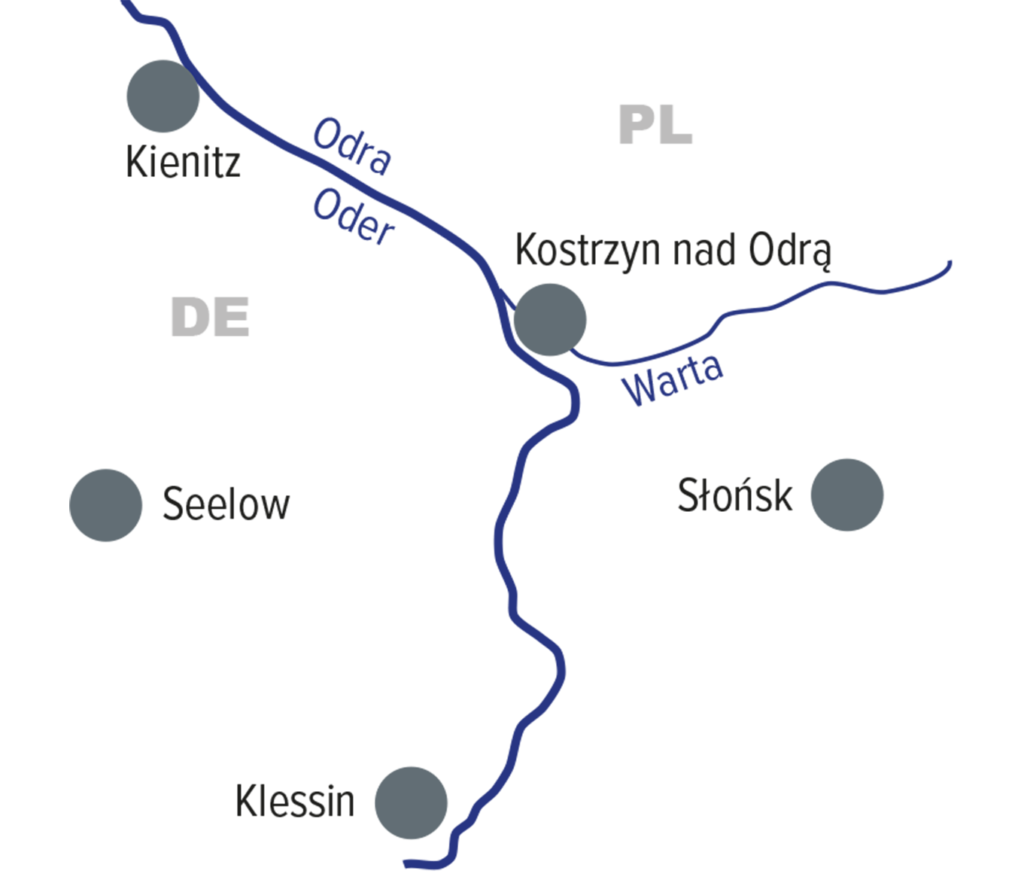

Nur 1 km südlich von Wuhden liegt Klessin, heute ein Gemeindeteil von Podelzig. Das Dorf Klessin und das Rittergut wurden im Frühjahr 1945 vollständig zerstört. Auf dem Gelände des Rittergutes ist eine naturnahe Gedenk- und Erinnerungsstätte entstanden. Neben der historischen Aufarbeitung wurde auch eine interessante, landschaftlich reizvolle Fläche rekultiviert.

In den ersten Februartagen 1945 überwand die Rote Armee die zugefrorene Oder zwischen Küstrin und Lebus. Es folgten wochenlange erbitterte Kämpfe um den Reitweiner Sporn. Die kleinen Dörfer Wuhden und Klessin waren stark umkämpft. Wuhden fiel Ende Februar. Der Druck von 3 Seiten auf Klessin vergrößerte sich und führte zur Einkesselung des Ortes durch die Sowjetarmee. Am 24. März gab es einen gewaltsamen Ausbruch der noch gehfähigen deutschen Soldaten, damit geriet Klessin endgültig in sowjetische Hand. Viele Soldaten beider Seiten wurden in den siebenwöchigen Kämpfen getötet bzw. verwundet. Ca 62.000 Granaten wurden auf den Raum Klessin abgefeuert. Nirgendwo anders in Deutschland wurde so heftig und lange um ein Siedlungsgebiet gekämpft. Dorf und Gut Klessin wurden dem Erdboden gleichgemacht. Die im Mai 1945 zurückkehrende Bevölkerung fand ein unvorstellbares Chaos vor. Die Erde war durchsiebt von Granateinschlägen und durchzogen von vielen Schützengräben. Die Leichen der gefallenen Soldaten, die auf den Feldern und in den Schützengräben verwesten, mussten verscharrt werden.

80 Jahre sind seitdem vergangen. Bisher gab es hier keine Erinnerung an dieses dramatische Geschehen, an Tod und Vernichtung. Das Gelände des ehemaligen Gutes wurde in der DDR als Müllhalde genutzt. 2009 erwarb der Wuhdener Heimatverein e. V. das Areal von der BVVG. Gemeinsam mit dem Verein zur Bergung Gefallener in Osteuropa (VBGO) wurde auf dem Gelände seit 2008 nach den gefallenen Soldaten beider Armeen gesucht. Bis jetzt konnten etwa 250 deutsche und sowjetische Soldaten geborgen und bestattet werden. Der Munitionsbergungsdienst und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge begleiteten das Vorhaben über viele Jahre. Gleichzeitig wurde ein Konzept entwickelt, wie die Fläche als Ort des Gedenkens und der Erinnerung gestaltet werden kann. Hierbei wurde der Wuhdener Heimatverein e.V. vom VBGO, einem Planungsbüro, mehreren Firmen und vielen fleißigen Händen unterstützt. Auch die Nachfahren des Rittergutsbesitzers Otto von Albedyll haben durch großzügige Spenden den Eigenmittelanteil finanziert.

Die Errichtung der Gedenk- und Erinnerungsstätte “Kriegsschauplatz Schloss Klessin” hat ca. 15 Jahre in Anspruch genommen.

Aus dem Kriegsschrott wurden Metallskulpturen gefertigt. Die Mitglieder des Wuhdener Heimatvereins e.V. pflegen gemeinsam mit weiteren Helfern ehrenamtlich das Areal. Mai 2023 konnte sie feierlich eingeweiht werden. Sie ist seitdem öffentlich und für jeden zugänglich. Fährt man in Podelzig die Klessiner Straße entlang, sieht man schon von Weitem das große im Krieg zerstörte Portal des Schlosses, aus Cortenstahl nachgebildet. Rechter Hand begrüßt eine große Stahltafel mit gelasertem Schriftzug die Besucher. Gegenüber befindet sich der Parkplatz für Bus und PKW. Links und rechts des befestigten Rundweges informieren Tafeln und Akustiksäulen zu Klessins Geschichte und zum Kampfgeschehen.

Die Geschichte zum Schloss Klessin als Hörbeitrag (Sprache: Deutsch)

(Language: English)

(Język: polski)

Webseite Wuhdener Heimatverein e.V. mit weiteren Informationen zum Erinnerungsort, zur Region und zur ehrenamtlichen Arbeit.